訓読 >>>

奈良山(ならやま)の児手柏(このてがしは)の両面(ふたおも)にかにもかくにも侫人(こびひと)の伴(とも)

要旨 >>>

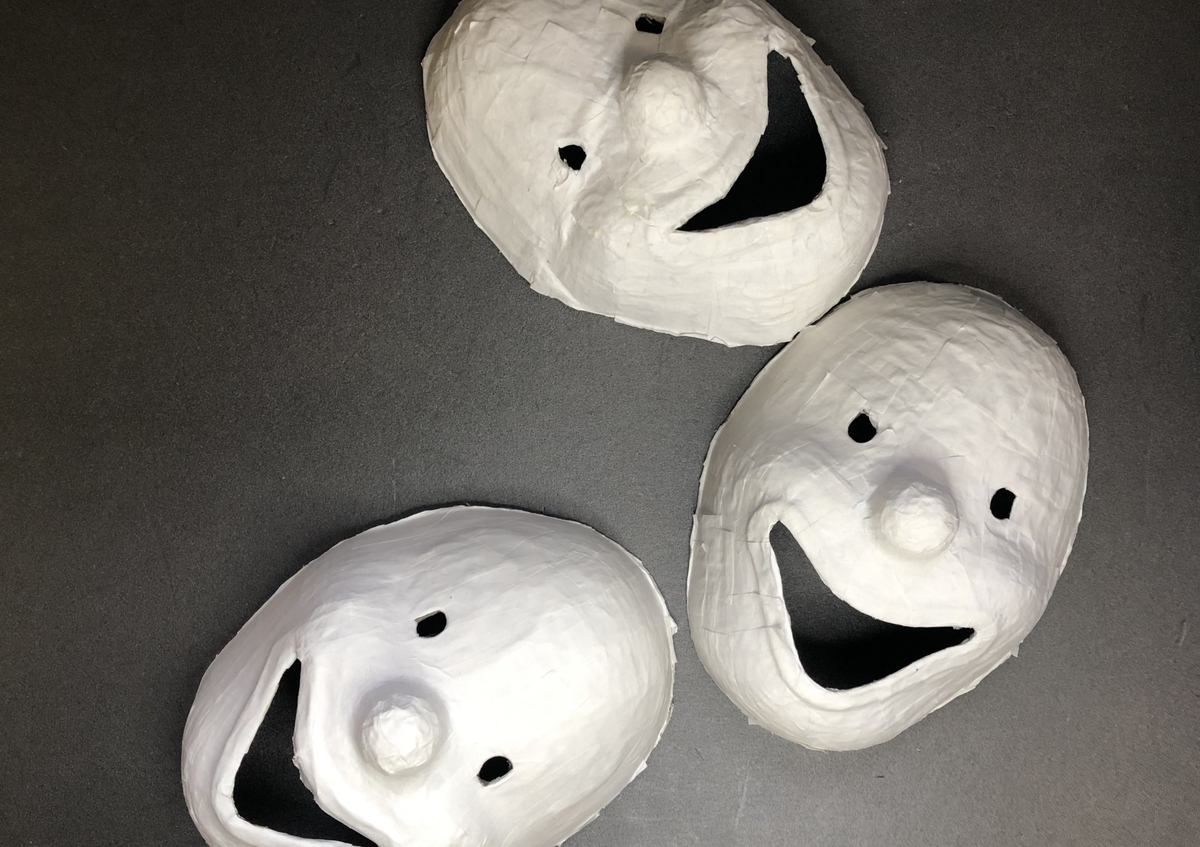

奈良山の児の手柏のように、表と裏の顔を、その場次第で使い分けては、巧みにへつらってばかりいる輩よ。

鑑賞 >>>

題詞に「佞人(こびひと)を謗(そし)る歌」とあり、左注に「博士の消奈行文大夫(せなのゆきふみのまえつきみ)が作る」とある歌です。「佞人」は、へつらい人、おべっか使いのこと。「児手柏」はヒノキ科の常緑樹で、直立する掌形の葉の表裏が区別できないところから、二心ある者の譬え。沖縄の方言にも、この木のことを「フタオモテ」というそうです。上2句は「両面」を導く序詞。「かにもかくにも」は、ああにもこうにも、その場次第のことをする。「侫人」は「へつらひびと」「かだひと」などとも訓まれます。

作者の消奈行文は優秀な学者として朝廷に仕えた人で、中央の官人のなかに媚びへつらいばかりする人がいるのを謗っています。武蔵国出身の行文が都人とうまく意思疎通ができなくてこのような歌を作ったのか、あるいは、行文が渡来人の名族だったことから、謗っているのは「佞人」ではなく「倭人」を指しているのではないかとする見方もあります。『西本願寺萬葉集』では「俀人」と表記されており、中国の『隋書』で「俀」の文字を「倭」の別体としていることによります。

作家の田辺聖子は、この歌について次のように評しています。「いかにもブツブツと一人腹を立ててつぶやくようなリズムがおかしい。いや、それはこちらが思うだけで、本人はおかしいどころではなく、大まじめである。学者の世界にも政治感覚のある人、処世術に長けた人、さまざまあろうが、また学者馬鹿というような、学問以外には無頓着で、無垢な人柄の先生もいるに違いない。そういう人から見ると、フタオモテで、口のうまい人は、唾棄すべき奸佞人(かんねいじん)とみえたであろう。大まじめに腹を立てているところが、何となくユーモラスで、『万葉集』のふところの深いゆえんである」

1928年3月27日生まれ、大阪府大阪市出身の小説家・随筆家。樟蔭女子専門学校(現大阪樟蔭女子大学)国文科を卒業した後、会社勤めの傍ら創作活動を始め、58年に『花狩』でデビュー。64年に刊行された『感傷旅行(センチメンタル・ジャーニィ)』で芥川賞を受賞。その後、大阪弁で男女の機微を描く恋愛小説を次々と発表、評伝小説でも活躍し、87年に俳人・杉田久女の評伝『花衣ぬぐやまつわる…… わが愛の杉田久女』で女流文学賞、93年に俳人・小林一茶が主人公の小説『ひねくれ一茶』で吉川英治文学賞、98年に川柳作家・岸本水府の評伝『道頓堀の雨に別れて以来なり 川柳作家・岸本水府とその時代』で泉鏡花文学賞などを受賞した。『源氏物語』の口語訳など、古典文学の翻案にも力を注いだ。95年に紫綬褒章、2008年に文化勲章を受賞。2019年6月6日、91歳で死去した。