『万葉集』が、いつ誰によって編集されたか正確には分かっていません。序文も跋文もなく、同時代のほかの文献にも『万葉集』について書かれたものがないからです。

作歌年月が明記されている歌で最も新しいのは、天平宝字3年(759年)正月一日の大伴家持の作です。したがって、今の形の『万葉集』が759年以降に成立したのは間違いありません。それでは、それ以後のいつであるかとなると、平安時代初期まで下る説もあってはっきりしません。だいたい奈良時代の末と見る説が有力となっています。

編者についても、橘諸兄とする説、大伴家持とする説、橘諸兄と大伴家持であるとする説があります。『万葉集』は全20巻からなっていますが、巻々によって編集様式がさまざまであることから、一人の手で集中統一的に編集されたとは考えられません。しかし、巻第17から巻第20までが家持の歌日記のような形になっていることや、巻第16までにも家持の父・旅人やその周辺の人々の歌が多いことから、最後にまとめあげたのが家持だとするのが有力です。

「万葉」の意味については、「万(よろず)の言(こと)の葉」(多くの歌)とするものと、「万代・万世」(多くの時代にわたる)とするものの二説に大別されます。しかし、「葉」を「言葉」の「葉」の意味に用いるようになったのは平安中期以後であるのに対し、「葉」を「代」「世」の意味に用いた例は、上代の文献にしばしば見られ、また中国の用例にもあるため、今では後者の説が定着しています。

『万葉集』の時代は130年もの長きにわたり、しかも激動の時代であって、多様な歌が生まれました。収録歌数は4500余首にも及び、歌の作者も、天皇・皇后から貴族・下級官吏・農民や乞食人・遊芸人にもわたり、さらに防人の歌もあるところから、まさに「国民歌集」であり、その幅広さが万葉の歌をより多彩にし、その後の歌集に見られない多様性と混沌とした力を有しているとされてきました。歌風は、概して初期は古朴・雄勁、後期は優美・繊細に傾き、また作者の個性によっても違いはあるものの、この「万葉調」を、賀茂真淵が、『古今集』以後の「たをやめぶり」に対し「ますらをぶり」として称揚したことがよく引き合いに出されます。

しかしながら、こうした捉え方には現代の研究者は否定的であり、むしろ、神のふるまいである「遊び」を体現しようとする宮廷貴族の美意識の、「みやび」を中心に表現しようとした歌集であるとの捉え方が一般的になっています。また、『万葉集』の歌には、東歌(あずまうた)と防人歌を除けば、方言や俗語を含む歌がほとんどなく、形も整っているところから、貴族と役人およびその周辺の人々、いわゆる都人を中心に詠まれたことが窺えます。庶民の歌はほぼありません。また、天皇代ごとに歌を区分する編年式配列が用いられていることから、『 万葉集』の原形は、歌による宮廷史であったとする見方もあります。

東歌や防人歌が、地方の歌、庶民の歌として選ばれ、類を見ない歌群となってはいるものの、東歌については、その作者はおもに豪族層とされ、また、すべての歌が完全な短歌形式であり、音仮名表記で整理されたあとが窺えることや、方言が実態を直接に反映していないとみられるなど、中央側が何らかの手を加えて収録したものと見られています。また、東歌を集めた巻第14があえて独立しているのも、朝廷の威力が東国にまで及んでいることを示すためだったとされます。防人歌については、防人制度の円滑な運用に向けた参考資料とするため、防人たちの心情を伝える記録として収集されたようですが、こちらも東歌と同様の理由で、役人の手が加わった可能性が高いと見られています。

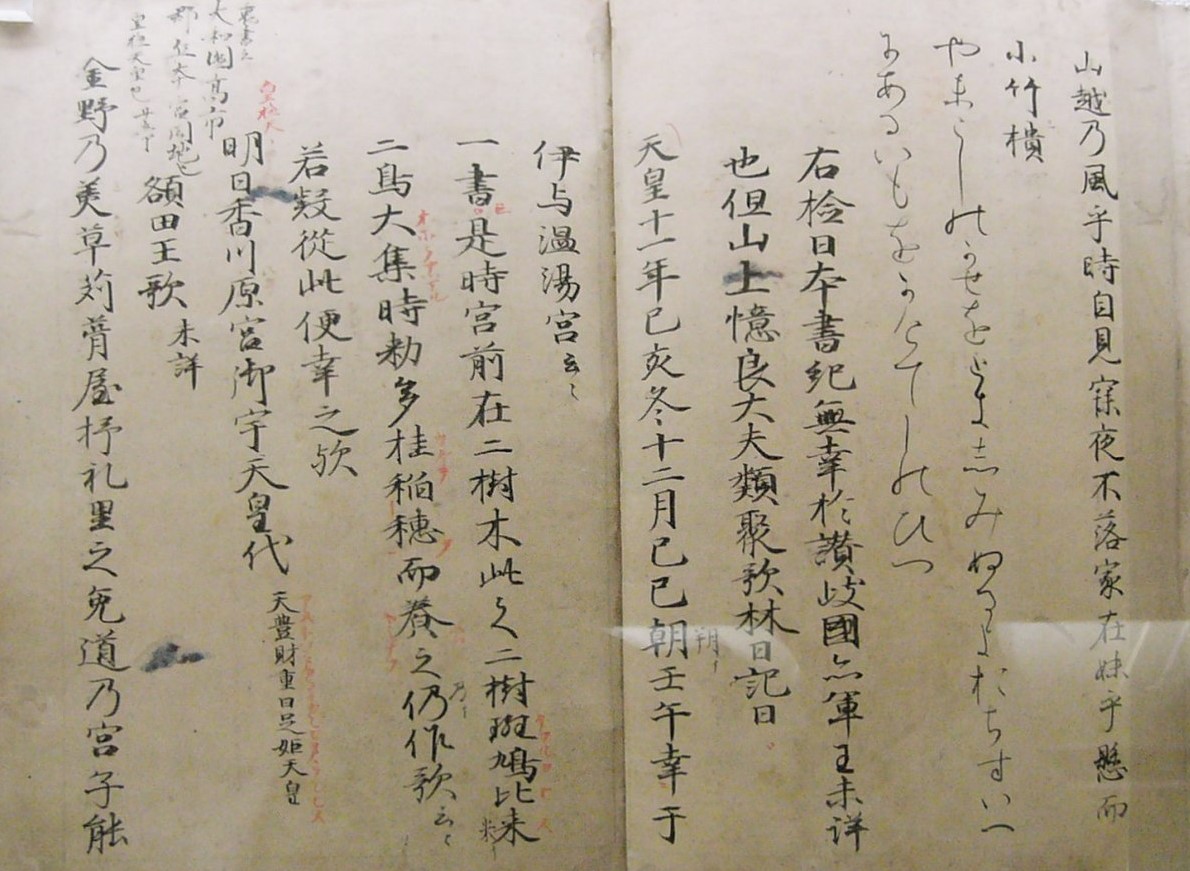

表記は、漢字の音と訓を表音的に用いた、いわゆる万葉仮名でなされています。万葉仮名は、日本が固有の文字を持たなかったために、中国から渡来した漢字を日本語の表記に応用したもので、この表記法によっています。そのため、平安時代にはすでに読解がむずかしくなり、久しく忘れられていましたが、和歌の復興とともに、勅撰集と考えられて尊ばれるようになりました。